|

2011年3月11日に発生した東日本大震災は東北地方を中心に大きな被害をもたらし、今もなお様々な影響を残しております。ここ茨城県においても県北部や沿岸部を中心に多くの建物が被災し、ライフラインにも多大な損害をおよぼしました。 震災から3年が経ち、一部の公共施設等を除きハード面の復旧は概ね完了しました。しかしながら観光産業を中心とする風評被害、原発再稼働問題等、震災の影響は色濃く残ります。 本事業の第一部「震災復興フォーラム」では風化しつつある未曾有の災害の記憶と教訓を、現場の復旧状態を確認しながら、全国のYEGメンバーと共有し、今後に備えるネットワーク構築を目指します。 第二部の「故郷の新しい風会議」では、第一部を踏まえ震災復興をメインテーマに、地域の抱える復興への課題を再確認し、地域を支える青年経済人として、YEGメンバーと若手国家公務員が本音で地域の未来について議論、交流することで、真の震災復興、更なる地域活性化、開催地での新しいネットワークの創造を促します。

1.実施日時 平成27年1月10日(土) 9:30~20:30

9:00~ 登録・受付開始

小圷 のり子(こあくつ のりこ) 昭和43年水戸市生まれ 茨城県立水戸第二高等学校卒 同志社大学文学部文化学科卒 大学卒業後、茨城県立歴史館の嘱託職員として勤務し、自治体史編纂(旧北浦町・旧七会村・旧十王町など)などに携わり、平成17年から弘道館事務所に学芸担当の嘱託職員として勤務。その傍ら、弘道館の歴史などについて講演を行っております。又、水戸市文化遺産調査専門委員、茨城県歴史の道調査員などを務めています。

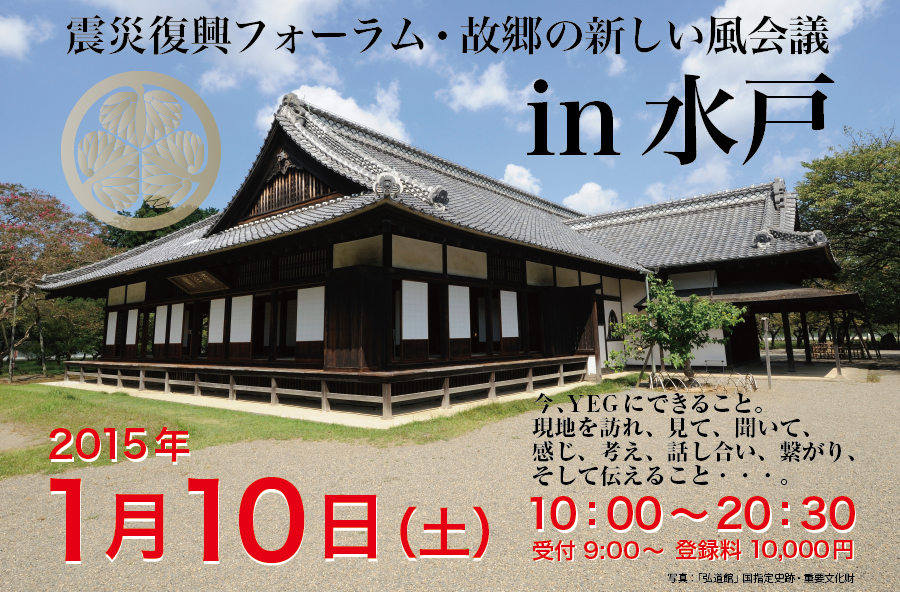

主な共著: ◇弘道館について 旧水戸藩の藩校である弘道館は、徳川斉昭が推進した藩政改革の重要施策の一つとして開設されました。 弘道館建学の精神は、天保9年(1838)に斉昭の名で公表された「弘道館記」に「神儒一致」「忠孝一致「文武一致」「学問事業一致」「治教一致」の5項目として示されています。弘道館は、天保12年(1841)8月1日に仮開館式が挙行され、さらに、15年余の年月を要し、安政4年(1857)5月9日に本開館式の日を迎えました。 弘道館では藩士とその子弟が学び、入学年齢は15歳で卒業はありませんでした。学問と武芸の両方が重視され、文館では儒学・礼儀・歴史・天文・数学・地図・和歌・音楽など、武館では剣術・槍・柔術・兵学・鉄砲・馬術・水泳など多彩な科目が教えられていました。 その後、幕末の動乱期を経て、明治5年(1872)の「学制」発布により弘道館は閉鎖され、県庁舎や学校の仮校舎として使用されました。幾度の戦火を免れた正門、正庁及び至善堂は、昭和39年(1964)に国の重要文化財に指定され、往時の姿を今に伝えています。

下記のテーマを基に風会議で若手国家公務員と本音で地域の未来を考え、更なる地域活性化について議論、交流しましょう。 ① 空洞化する中心市街地活性化と経済活性化とコンパクトシティーについて

|

|

|

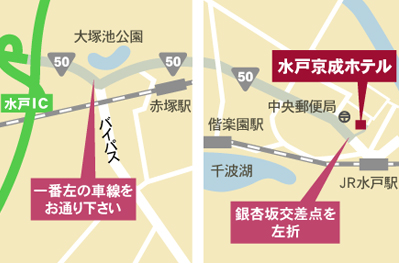

メイン会場 会場名 水戸京成ホテル 住所 茨城県水戸市三の丸1-4-73 電話 029-226-3111(代表) ※水戸駅から徒歩5分 講演会場 会場名 茨城県三の丸庁舎(旧県庁)大講座室 住所 水戸市三の丸1-6-29 ※水戸駅から徒歩15分 視察会場 会場名 弘道館 住所 茨城県水戸市三の丸1-5-38 ※水戸駅から徒歩10分 駐車場 水戸京成ホテル |

●お車でお越しの場合 常磐自動車道水戸インター ~ 国道50号(水戸方面)~

常磐自動車道水戸インター ~ 国道50号(水戸方面)~ 中央郵便 局より1つ目信号左折(約12km/約25分) ※無料駐車場を170台完備致しております。 ●JRでお越しの場合  JR常磐線「水戸」駅下車 北口より徒歩3分

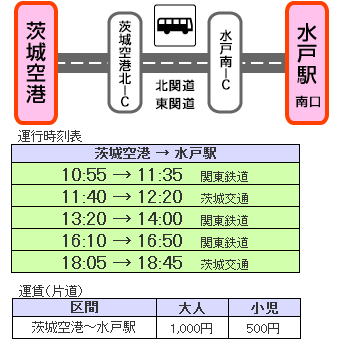

JR常磐線「水戸」駅下車 北口より徒歩3分●茨城空港でお越しの場合

|

歴史にみる大震災と弘道館

歴史にみる大震災と弘道館